这几年啊,很多人开口闭口就是“我们要搞数智化转型”

“我们系统已经智能化了”“这个流程已经数字化改造过了”

……听着都挺高大上,但你真要追问一句:

“信息化、数字化、智能化、智慧化、数智化,咱们到底搞的是哪一种?”

估计十个有八个都答不上来。

不怪大家搞不清楚,这些词确实听起来像一回事,连着说、互相套,容易混。

但其实每一个词背后都有它的逻辑,有阶段、有层次、有内涵。

今天我们就一次把这几个概念讲清楚:

它们是怎么一步步发展起来的,又各自代表了什么能力。

看完这篇,你就能明白:

到底我们企业处在哪一步?下一步该怎么走?吹的那些“数智化”,我们离得还有多远?

先说个现实:企业是靠信息流、物流、资金流这“三流”在运转的。

但传统的做法,很多东西都靠人记、靠经验传、靠纸记录,比如:

这就导致:效率低、容易出错、数据滞后、没法沉淀、难以决策。

所以,企业转型的第一步,永远是“把这些流程系统化、信息化”,

也就是我们下面要讲的第一个关键词:

什么是信息化?

一句话:原来用嘴说、纸写、Excel 填的流程,现在交给系统做。

比如:

信息化本质上是:

把业务流程固化在系统中,提升标准化、减少人工、提高效率。

它解决的是“有没有系统做事的问题”。

但信息化有个局限性:它是被动的、静态的。

你要点按钮、输数据,它才有用。它收集的是“过去发生了什么”。

所以信息化不是终点,它只是“上路”。

很多人把“信息化”和“数字化”当一回事,其实不一样。

信息化的重点是“流程”,数字化的重点是“数据”。

数字化是什么?

一句话:

把业务过程中的数据抽取出来,能存、能算、能分析、能看见,支撑后面决策和优化。

比如:

财务系统有账,但你还能做利润结构分析、成本构成分析

这就进入了“数字化”的阶段。

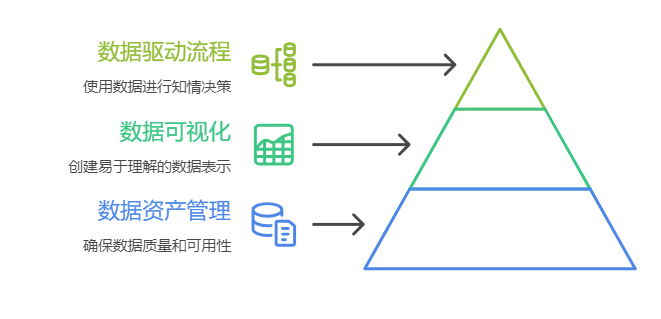

数字化本质是:

把系统里的信息“提取为结构化数据”,让它可视化、可分析、可管理。

它解决的是“数据看不见、用不上”的问题。

所以,信息化是铺路,数字化是造车。

但这时候,所有分析还是“人来做”,系统只是工具。

你得拉报表、做图表、人工分析……

假设你有个CRM系统(信息化)记录了10万个客户,但你光有“名字+手机号+下单记录”,没用。

数字化的动作就是:

你要有数据仓库、BI平台、数据建模、可视化看板,这才叫“数字化基础设施”。

看转化漏斗、行为路径、活动ROI,优化投放。

数据资产管理

(不是拍脑袋,是看数据决策)

到了“智能化”这一步,系统就不光是工具了,它开始变得“聪明”。

智能化是什么?

一句话:

系统能理解你的业务逻辑,并且做出“推荐、预测、判断”,甚至主动触发动作。

比如:

也就是说:你提供数据、训练逻辑,系统能自己跑模型出结果。

智能化的核心,是“代替人的分析与判断”。

AI 算法分析预测

这背后靠的是:

规则引擎(如果XXX就YYY)

机器学习模型

也就是说:你提供数据、训练逻辑,系统能自己跑模型出结果。

智能化的核心,是“代替人的分析与判断”。

举几个“智能化”的典型场景:

推荐系统:你刷淘宝,系统根据你的浏览历史推荐你可能买的东西

智能化就是“让系统变得更像人,但反应更快、计算更准”。

很多公司做个自动推荐就说“我们智能化了”,其实智能化的前提是:

不然你就是做了个“自嗨模型”,没上线、没人用、没有ROI。

05. 智慧化:系统不光“懂业务”,还“懂全局”“会协同”

很多人觉得“智能化”就到头了,其实还有更高层次——智慧化。

智慧化是什么?

一句话:

系统之间能互通互联、协同决策,像一个“有大脑的企业中枢”一样运转。

它不仅是一个模块智能,而是多个模块协同智能。比如:

客户投诉自动追踪回溯责任环节

智慧化的本质是:

系统之间能“互联、互动、共同决策”,达到“自适应、自学习、自优化”的状态。

这时候你会发现:整个企业变成了一个“智慧体”。

业务结果倒推优化模型、流程自我演化

文章来源网络